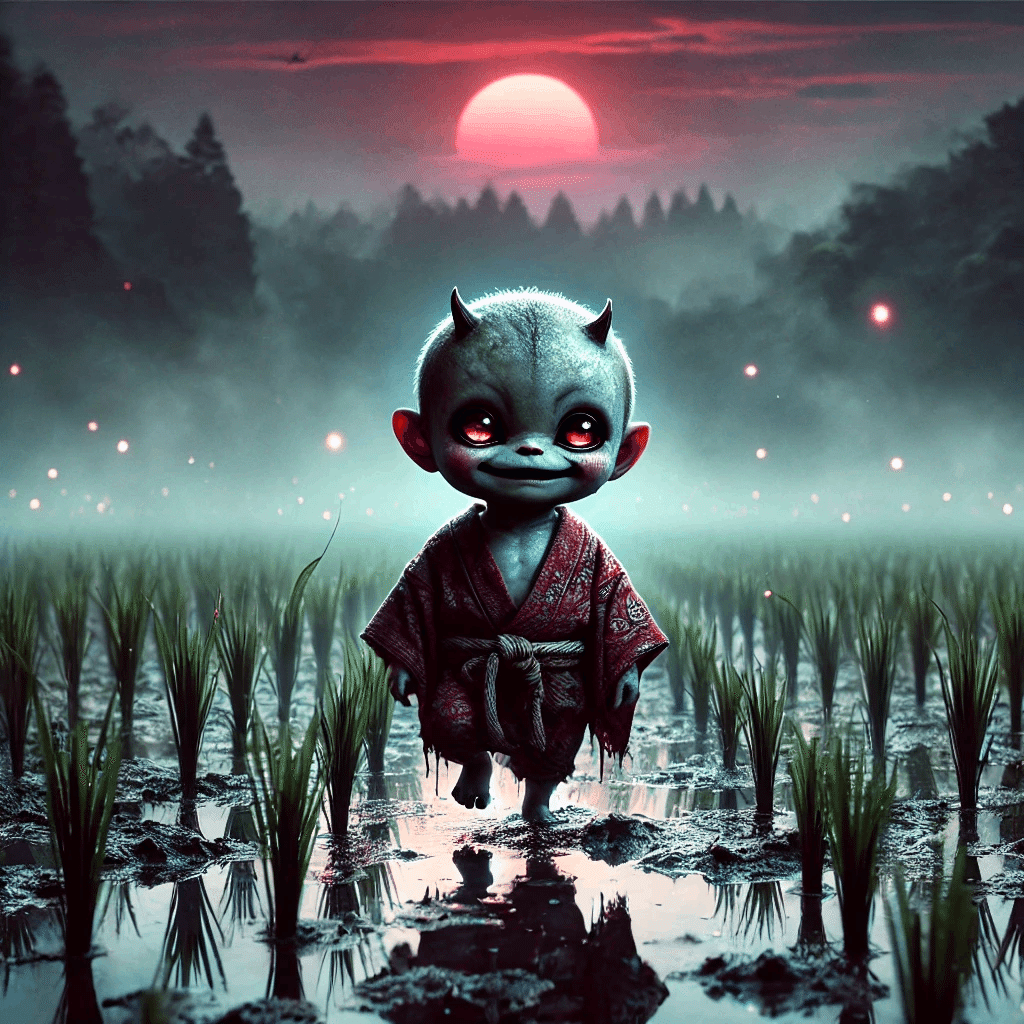

障りのある田畑

ブクダ

「ブク田」とは、田を作ると祟りがあるとされる土地のことである。三河北設楽郡ではこのような土地をブク田と呼ぶ。「ブク」とは忌み地を指す言葉である。元々井戸があった土地ともいわれ、田植えの準備で畔を塗ると夜の間に赤子の足跡が一面に付くなどの現象が起こるとされる。

ケチダ

耕作者に必ず凶事が訪れるといわれる田である。このような土地は各地に多く、「病田(やみだ)」とも呼ばれ、持ち主が頻繁に代わるという。信州南部にはケチ田が多い地域があり、刑場の跡地だった可能性もあるとされる。伊那の村では、ケチ田から阿弥陀仏が掘り出され、それを寺に納めると災厄が収まり、田を寺に寄進する例もある。

ヤマヒダ

東日本で広く知られる「病田(やまひだ)」は、耕作すると持ち主が病に罹るとされる田である。別名「ヤンマイダ」とも呼ばれ、病気以外の不幸も起こるとされる。北魚沼ではこの田を安く借りられるが、不幸が続くため終始嫌われている。富士山麓の「ヤミタ」もこれに該当する。

クセチ

駿河国や遠江国の山間部には「癖地(くせち)」と呼ばれる林野が存在する。ここを開拓すると必ず不幸が訪れるとされ、誰も手をつけない。周智郡の癖田では元々塚があった場所を開墾したとされるが、馬が入ると怪我をするなどの事例があり、寺に寄進されてもなお耕作されることはない。

ノレチ(祟り地)

ノレチ、または祟り地とは、呪われた土地を指す言葉とされる。三戸郡川面木(かわもぎ)のノレチは現在寺に納められており、この田から取れる米は餅にして、若宮様という祠の祭りに用いられる。

昔、この田の稲が二年連続で盗まれ、三年目には盗みに来た者を斬殺したところ、大きな祟りがあった。その後、若宮様に祀り、その田を祟り地として寺に捧げたという伝承がある。祭りの日は毎年9月19日とされている。

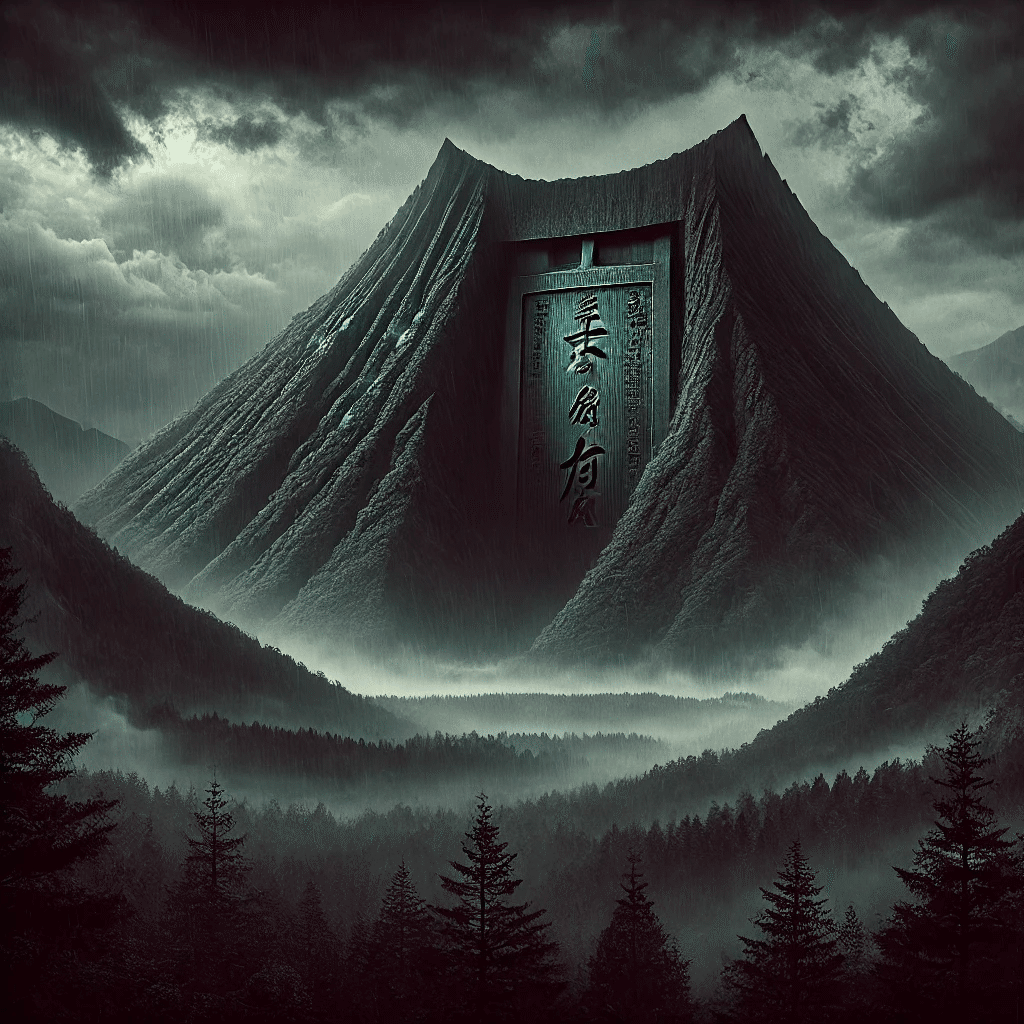

障りのある山林・坂・草地

イラズヤマ

「入らず山」と呼ばれる山は四国各地に点在し、「一度入ると出られない」という伝承がある。これらの山には多くの場合、災厄や祟りの話が伴う。

越後魚沼地方では「出入り替わりの山」と呼ばれ、入った場所が分からなくなるとされる。また、単に「魔所」や「良くない山」と呼ばれる地域もある。

トシヤマ

三河や遠江の村々には「トシ山」と呼ばれる所有を嫌う山林がある。伊豆の御蔵島では「トシ神」を祀る地域を「トシ山」と呼ぶ。九州南部の「アゲヤマ」も、開拓を控える山林であり、三河の事例に似ている。

バチヤマ

伐採や植林に障害が多いため利用されない山を「バチ山」と呼ぶ。磐田では「バチがひどい」と表現される。

ケヤマ

伐採や植林が忌まれる山である。「ケ」とは自然の霊的な力を指し、同様の意味で「ケダイ」とも関係があるとされる。

ビッチヤマ

人が入ることを忌む山。入らず山とほぼ同じ意味である(三野)。

ワルイヤマ

不思議な現象が多く語られる山で、特に朝早く訪れると必ず怪我をすると言われている。多くの場合、北向きの三角形の山が該当する。吉野では三角山を三人で開拓した際に三人とも妻を亡くしたという伝説がある。

タフバヤマ(塔婆山)

三角形の山地で、多くは北向きの山を指す。嫌われ、焼畑に利用されることもない。これらの山はかつて火葬場であったと言われ、因縁つきの山とされる(秋父)。

イハイヤマ

秩父地方や西多摩郡には、位牌に似た形状をしているとして忌み嫌われる山がある。この山を所有したり伐採したりすると必ず死人が出ると言い伝えられている。

タナバタザカ(七夕坂)

茨城県久慈郡山田村には「七夕坂」と呼ばれる坂があり、7月7日の朝早くに通ると不思議なことが起こると言われる。祝儀馬に遭遇したり、ジャンボ(巨人)を目撃したりするという。

サンネンザカ(三年坂)

京都の清水観音の門前にある「産寧坂(さんねいざか)」が有名で、ここで転ぶと三年以内に死ぬという俗信がある。同様の名前の坂は各地に存在し、いずれも縁起や祟りに関する信仰が付随している。

ハットサン

奈良県には、わずかな草地で「ハットサン」という名を持つ土地があり、古木が立つことが多い。この地の草を採ると腹痛を起こすと言われる。

ソデモギサン(袖もぎ山)

中国・四国地方には「袖もぎ」と呼ばれる地名が多く、そこには必ず怪異の伝承がある。転んだら片袖を捨てねばならない、または祀らねばならないといった言い伝えが伝わる。

ソデモギサン

中国地方から四国地方にかけて、「袖もぎ」という地名が各地に存在する。これらの場所には、必ずと言ってよいほど不思議な出来事や怪異が語り継がれている。

吉野郡西新子の「袖もぎ」には坂も祠もないが、そこでは転ぶと片袖を切り取って捨てなければならないとされている。

また、薬師の辻堂がある場所では、転んだ際に草履を捨てるか、片袖を裂いて帰らなければ命を落とすとも言われている(佐用)。阿波地方では、「袖もぎ様」と呼ばれる神を祀る例があり、この神に対しては転ばなくても片袖を裂いて捧げなければならないという。

識岐三豊郡にあるものは、かつて「袖モデキ」と呼ばれ、別名「木折神」とも言われていた(『西讃府志』巻二九)。旅人がこの神に木の枝を折って供えたことが由来で、すなわち「柴神様」ともされる。土佐地方では、願い事がある者が小さな片袖をわざわざ縫い、それを坂の神に納める風習も伝わっている。

障りのある宅地・地形

ナハメノスチ(縄目の筋)

「縄目の筋」は、地方により「縄筋」や「魔筋」とも呼ばれる。岡山県では、この筋に該当する土地に家を建てることを忌み嫌う。さらに、この場所で転ぶと病気になるという言い伝えもあり、人々は近寄らないようにしている(佐用)。

備中吉備郡では、縄目の筋にあたる山々や尾根沿いに目立つ大きな松が点在しており、天狗が夜中に松から松へ飛び渡ると言われる。この直線の下が縄目の筋であり、ここに家を建てると「屋鳴り」がするとされる。これは天狗の羽音と解釈されるため、家を建てる際には必ずこの筋に掛からないか確認するとされる(岡山歴史地理一巻二総)。

なお、小豆島ではこの筋を豊臣秀吉が縄を引いた場所(太閤検地)と混同する場合もある。

ナメラスヂ

備前東部では「縄目の筋」を「魔筋」や「魔の通った跡」と呼び、ナマムメスデやナメラスヂといった方言もある。作州では「ナマメスデ」や「魔もの筋」とも言われている(苫田)。

これらの呼称は、「縄目」の音の変化とも考えられるが、「ナメラ」を青大将(ヘビ)を指す地域もあることから、ヘビの霊力として解釈された可能性もある。この筋に家を建てると病人が絶えないとされ、新築する際には細心の注意が払われる。また、この筋を通るだけで気分が悪くなることがあるとされ、化け物が出る場所と信じる者もいる。和気郡のある場所では、火の玉が通るとも言われている(岡山文化資料二巻六号)。

ナマヅヤシキ

因幡の八頭郡には「ナマヅヤシキ」と呼ばれる屋敷があり、火災が絶えないと伝えられる(因伯民談三巻四号)。詳細な由来は不明だが、近隣の「ナマメスデ」と関連があると考えられている。また、丹後にも類似した凶宅の存在が記録されている。

ミスマヤシキ(三隅屋敷)

宅地の形状が三角形である土地を「三隅屋敷」と呼び、非常に忌み嫌う地域がある。

ラサキ

山から下る場所やその突端を「尾先」と呼び、そこに家を建てることを避ける風習がある(玖珠)。「尾先」「谷口」「宮の前」は住むには不適切な場所とされ、家相として嫌われた(東松浦)。「尾さき谷口宮の前」ということわざも、この信仰を伝えるものである。

カハキリ(川切り)

家の梁が川の方を向いている家は「川切り」と呼ばれ、繁栄しないと伝えられる(北安鼻)。また、山間部で沢の水流と直角に小屋を建てることを「谷切り」といい、これも忌まれる(上伊那)。

イケカガミ(池鏡)

池や川の水面に家の影が映る土地を「池鏡」や「川鏡」と呼び、悪い家相とされる(美作苦田)。「神の正面、仏のまじり」という諺がこの地域には伝わる。ここで「仏のまじり」とは墓地の背後を指す。

ママコウネ

二つの丘陵が突出し、その間にさらに小さな突出部がある地形を「ママコウネ」と呼ぶ。こうした土地を屋敷地にすると家が衰退し滅ぶと言われる(北字和)。「ウネ」は低い尾根を指すこの地方独特の方言である。

以上のように、日本各地には地形や方角にまつわる忌避信仰が多く残されており、それぞれに災厄を防ぐための知恵や恐れが込められていると思われる。

コメント

コメントを投稿